Next.js 13以降で採用されたApp Routerにて、head要素内にmetaタグを設定する場合のメモ。Metadata APIをつかえば、title(ページタイトル)やmeta description(サイト説明文)のほか、OGPや、favicon、カノニカルURLの設定も可能です。

export const metadata = {

/*ページタイトルと説明*/

title: 'たかしのホームページ',

description: 'たかしのホームページです',

/*電話番号の自動リンク無効化*/

formatDetection: {

telephone: false,

},

/*OGP*/

openGraph: {

title: 'たかしのホームページ',

description: 'たかしのホームページです',

url: 'https://example.com/',

siteName: 'たかしのホームページ',

images: [

{

url: 'https://example.com/img/opg.png',

width: 1200,

height: 630,

}

],

locale: 'ja_JP',

type: 'website',

},

/*iOS ホームアイコン向け設定*/

appleWebApp: {

title: 'たかしHP'

},

/*faviconとtouch-icon*/

icons: {

icon: '/favicon.ico',

shortcut: '/favicon.ico',

apple: '/apple-icon.png',

other: {

rel: 'apple-touch-icon-precomposed',

url: '/apple-icon.png',

},

},

/*カノニカル*/

alternates: {

canonical: 'https://example.com/',

},

}

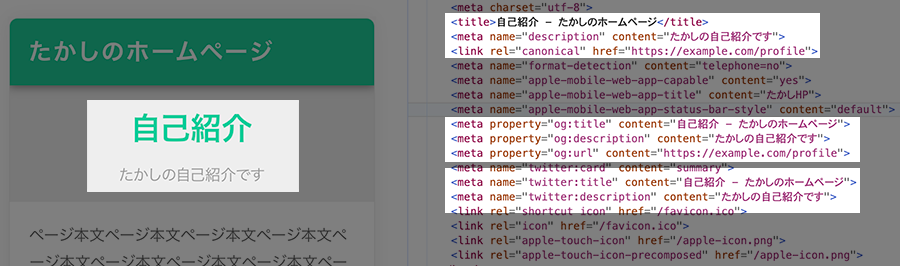

出力されたコード(Next.jsが出力するコードやCSSなどは省略しています)

<head>

<meta charset="utf-8"> ←自動出力

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> ←自動出力

<title>たかしのホームページ</title>

<meta name="description" content="たかしのホームページです">

<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">

<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="たかしHP">

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">

<meta property="og:locale" content="ja_JP">

<meta property="og:title" content="たかしのホームページ">

<meta property="og:description" content="たかしのホームページです">

<meta property="og:url" content="https://example.com/">

<meta property="og:site_name" content="たかしのホームページ">

<meta property="og:image" content="https://example.com/img/opg.png">

<meta property="og:image:width" content="1200">

<meta property="og:image:height" content="630">

<meta property="og:type" content="website">

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">

<meta name="twitter:title" content="たかしのホームページ">

<meta name="twitter:description" content="たかしのホームページです">

<meta name="twitter:image" content="https://example.com/img/opg.png">

<meta name="twitter:image:width" content="1200">

<meta name="twitter:image:height" content="630">

<link rel="canonical" href="https://example.com/">

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">

<link rel="icon" href="/favicon.ico">

<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-icon.png">

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/apple-icon.png">

</head>

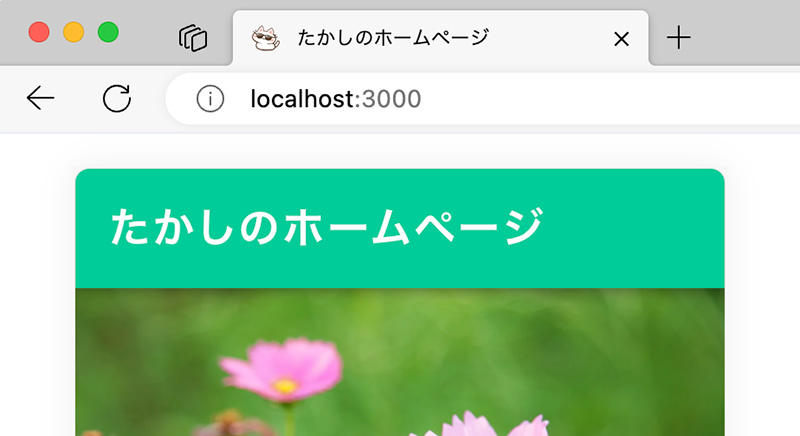

titleやfaviconも反映されました。

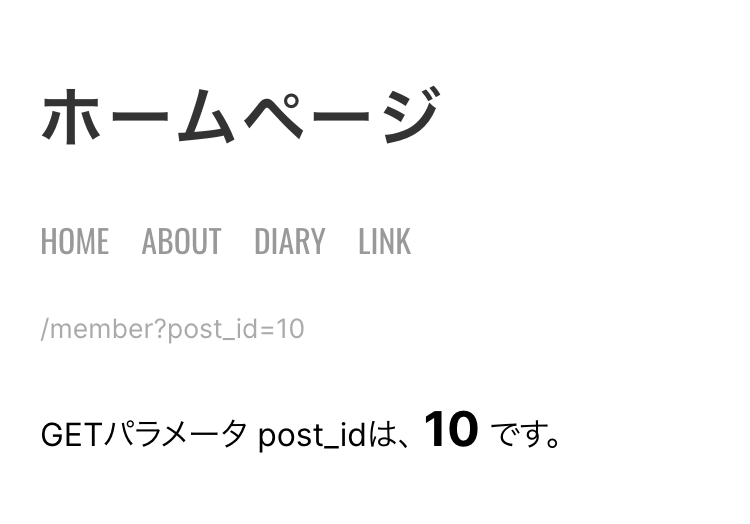

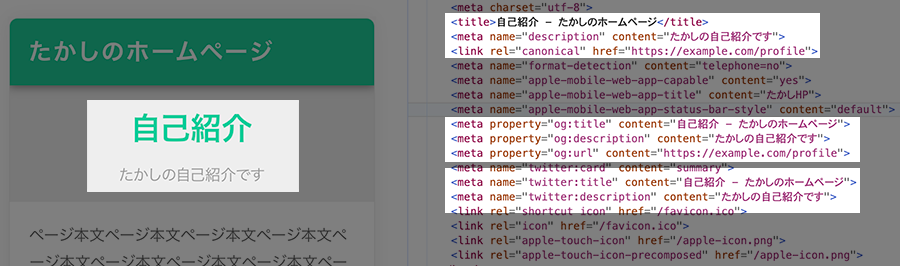

変数を使う

もちろん、変数を定義して値を呼び出して処理することも可能です。例えば、任意の共通ディレクトリに設定ファイルを置き共通のWebサイト名や説明文などを設定しておき、他のページから呼び出して使うなども可能です。例:setting.jsに共通の指定値を設定。

export const siteSeting = {

sitename: 'たかしのホームページ', //サイト名

url: 'https://example.com' //サイトのURL

}

各下層ページのlayout.jsにてimport。(注意:CSSやヘッダーコンポーネントなどの記述は省略しています)

import {siteSeting} from '../components/setting' //設定ファイルimport

const pageTitle = '自己紹介'; //ページタイトル

const pageUrl = 'profile'; //パス名

const pageDescription = 'たかしの自己紹介です'; //ページ説明文

export const metadata = {

title: `${pageTitle} - ${siteSeting.sitename}`,

description: `${pageDescription}`,

openGraph: {

title: `${pageTitle} - ${siteSeting.sitename}`,

url: `${siteSeting.url}/${pageUrl}`,

description: `${pageDescription}`,

},

alternates: {

canonical: `${siteSeting.url}/${pageUrl}`

}

}

export default function RootLayout({ children }) {

return (

<html lang="ja">

<body>

<main>

<header>

<h1>{pageTitle}</h1>

<h2>{pageDescription}</h2>

</header>

{children}

</main>

</body>

</html>

)

}

ページタイトルやURLが一気に変わりました。なお、Metadata APIに関する公式ドキュメントはこちらになります。